東京都では、都内在住の男女5000人を対象に、「男性の家事・育児実態調査」を実施しました。調査からは夫婦間の家事・育児に関するギャップ、パートナーや子どもとの関わり方についての悩みが見えてきました。そこで、SNS総フォロワー約200万人の人気保育士てぃ先生に、アドバイスをいただきました!

子どもとの時間がなかなか取れない 短時間で子どもとの関係を深めるコツとは?

― 東京都の調査では、男性は「家事・育児の時間が取れない」と悩んでいる人が多かったです。女性と比べて、労働時間が長く、帰宅時間も遅いという背景が考えられますが、そんなパパ達にアドバイスをお願いします。

てぃ先生: 僕がよくパパたちに伝えているのは、子どもと仲良くなりたいと思ったら、自分から関わろうとするのではなく、「子どもの方から関わってきたくなるような仕掛けをする」ということです。

そのためには、子どものお気に入りの遊びや、興味を持ち始めたことなどをママに聞いておくのもポイント。

例えば、最近プラレールにはまっているなら、「パパとやろう!」とグイグイいくのではなく、パパがプラレールを一人でして、しかもトンネルなんかも作ったりしていると、子どもが興味を持って「パパ何してるの?」と近づいてきやすいんですよね。子どもの方から、「パパと遊びたい」と思わせる構図を作ることがポイントです。

「家事・育児の時間が取れない」と悩んでいるパパたちこそ、最近、子どもは何が好きなのか、どんな絵本を読んでいるのかなど、ママとのこまめな情報共有を、自分が意識している倍くらいやっていくといいんじゃないかと思います。

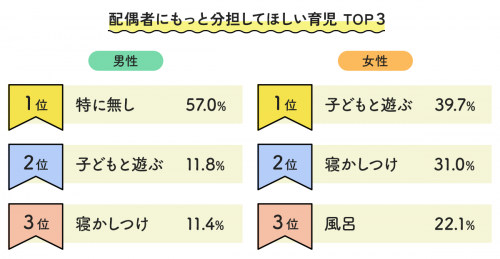

― 調査では、女性がパートナーに望む分担として「子どもと遊ぶ」「寝かしつけ」「風呂」が上位3つに上がりました。日頃ママがやることが多い家庭では、パパに分担が変わったときに、子どもから「パパいやー!」と言われてしまうことも。どんなことに気をつけたらいいですか?

出典:【令和7年度 男性の家事・育児実態調査報告書「配偶者にもっと分担してほしい育児」(調査対象※1)より】

てぃ先生:例えば、「着替え」にしても、上着から脱がせるママもいればズボンから脱がせるママもいて、2歳〜3歳くらいの子どもは普段の順番と違うだけで「パパいやー!」となってしまうことがあります。寝かしつけやお風呂にしてもママから普段のやり方を聞いたり、最初はママと一緒にやったりするといいと思います。それから、信頼関係がない相手に、いきなり寝かしつけされようとしても、寝るわけがないし、お風呂も入るわけがないですよね。もっと手前の、子どもと話すとか、そういうコミュニケーションをしていって、地道に信頼関係を積み上げていかないと、なかなか難しいんじゃないかと思います。

感謝の気持ちを伝えるには、まず“観察”を

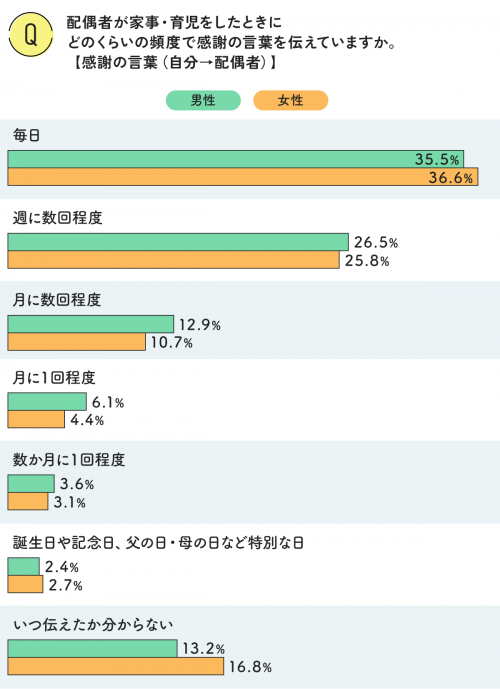

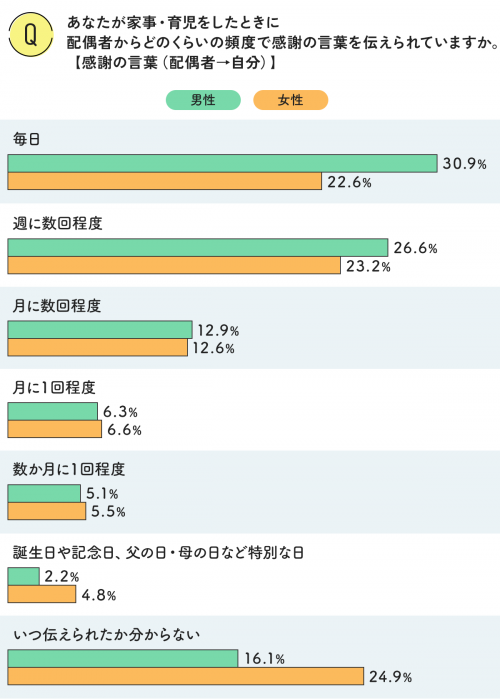

― 夫婦の「コミュニケーションギャップ」(男性は感謝を伝えているつもりでも、女性にはあまり伝わっていないという結果)が調査の中では見られました。夫婦間での感謝の気持ちの伝え方について、ポイントを教えてください。

【「配偶者が家事・育児をしたときに、どのくらいの頻度で感謝の言葉を伝えていますか」、「あなたが家事・育児をしたときに、配偶者からどのくらいの頻度で感謝の言葉を伝えられていますか」(調査対象※1)より】

てぃ先生:パートナーに感謝を伝えるときのポイントは、子どもを褒めるときと全く一緒です。一番褒めてほしいタイミングを逃したまま褒めても、相手はうれしくありません。

例えば、運動会で子どもが一等賞をとり、本人もうれしそうにしているのに、すぐに褒めずに翌朝になって褒めるのでは、タイミングが大きくずれてしまいます。また、一等賞になったかけっこよりも、その後のダンスを一番褒めてほしいと思っていた場合、褒める内容がずれてしまい、気持ちが伝わりにくくなります。

パートナーへの感謝も同じで、ママが作ったご飯を食べたときにすぐに伝えず、翌日「美味しかった、ありがとう」と言っても、ママが感謝してほしいタイミングからずれています。あるいは、ママが、ご飯よりも、その前にパパの仕事が捗るように子どもが書斎に入らないようにしたことを感謝してほしいと思っているとしたら、内容がずれていることになります。

きちんと気持ちを届けるには、タイミングや内容のずれが生じないように、相手をよく観察することが大切です。

お互いを観察したうえで、夫婦が感謝の言葉を伝え合うことは、それを見ている子どもにも相手を観察する習慣がつきます。観察することは相手を思いやるとかその場の空気を読むことにもつながっていて、人生の中で役立つ習慣だと思います。

改善してほしいことを話す際は、先にパートナーの良いところを伝えてから

― パパ・ママたちからは、「パートナーに何かをお願いするときや直してほしいとき、『やって』ではなく、『やってもらっていい?』など、言い方に気をつけるようにしている。」という声が上がっていました。相手にお願いや指摘をするときは、どんなことに気をつけたらいいでしょうか。

てぃ先生:まずは観察することが大切です。観察して相手が普段からしていることを褒めた上で改善してほしいところを伝えないと、「あれもダメこれもダメ」とずっと責められている気になってしまいます。

例えば、玄関のカギの閉め忘れを直してほしいときは、「いつも靴をきれいに揃えてくれてありがとう」と、ほかのやってくれていることへの感謝を伝えた上で、「カギも閉めておいてくれると助かるな」とお願いする方が、気持ちよく伝わりますよね。これは子育ても全く同じで、「何でできないの?」と言われるよりは「ご飯美味しそうに食べてるね。肘はつかないで食べるともっと美味しいよ」と言った方が伝わりやすい。子どもにもパートナーにも、とにかく相手をその気にさせる方が良いです。

「パパの作るチャーハン、めちゃくちゃ美味しい!子どもも喜んでたよ」と言えば、「じゃあ次も作ろうかな」となるかもしれません。やってほしいことを「どうやってやらせるか」ではなく、「どうやったらやりたくなるか」を考えるとうまくいきやすいと思います。

子育てについての価値観の違いをどう埋める?

― パートナーの子どもへの接し方や甘やかし過ぎなど、子育ての仕方についての不満も多く寄せられました。こういった夫婦間の価値観の違いはどのように受け止めたらいいでしょうか。

てぃ先生:夫婦間で子育てについて価値観の違いを感じているとしたら、まずは話すことですよね。話すにしても、“観察”が必要です。「今だったら話せるかな」とか。観察や普段の小さなコミュニケーションが足りないまま、我慢できないことを溜め込んで突然話すと、相手は「どうして今言うの?」となってしまいますよね。違和感をもっていることがあるなら、できる限りその都度話した方が相手も受け入れやすいし、ギャップも埋めやすい。普段から観察や情報共有を地道にコツコツと積み重ねていれば、「そういえばママは子どもにこんな風に話していたけれど、自分とは考えが違うのかな」などと、相手のことを想像できるようにもなります。

難しいことのように感じるかもしれませんが、相手に対して関心があれば必ず実践できます。関心を持つことで、小さな変化にも気づきやすいし、「何か大変そうだな」と感じれば、自分がしてあげられることに気づくかもしれません。

男性の家事・育児参画、分担はフィフティ・フィフティが理想とは限らない

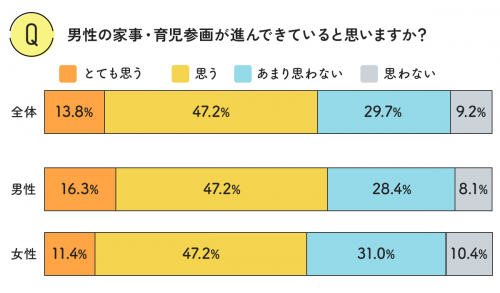

― 東京都が行った調査では、「男性の家事・育児参画が進んできていると感じる人」が約6割という結果でした。てぃ先生はこの調査結果を見てどのように感じましたか。

【「男性の家事・育児参画が進んできていると思うか」(調査対象※1,2)より】

【「男性の家事・育児参画が進んできていると思うか」(調査対象※1,2)より】

てぃ先生:男性の家事・育児参画自体はいいことですよね。でも、分担については、各家庭に合ったバランスが必ずあると思うんです。パパ・ママの分担が、5対5でうまくいっている家庭もあれば、1対9で成り立っている家庭もあるかもしれません。例えば、ある家庭では、パパは仕事メイン、ママは家事メインで分担するのが適切だという家庭もあると思います。必ずしも、フィフティ・フィフティで家事・育児を分担することが理想とは限らないと思います。

「わが家では誰が何をどのくらいやれば理想的なのか」ということを夫婦間で話し合い、最適なバランスを見つけてほしいですね。

「自分へのご褒美」が家族の幸せに

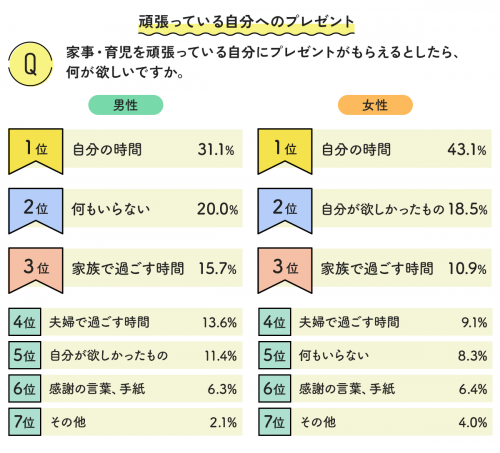

― パパもママも1番欲しいものは「自分の時間」だと回答していました。忙しい毎日の中で、自分の時間を確保するために、どのような工夫をしたらいいでしょうか。

【「頑張っている自分へのプレゼント」 (調査対象※1)より】

【「頑張っている自分へのプレゼント」 (調査対象※1)より】

てぃ先生:「保護者の余裕をどうやったら作れるか」というのは僕のテーマのひとつです。そんな中、多くの人が誤解しているなと感じるのが、自分の時間の作り方。例えば、夜に読書したいとか、配信ドラマが見たいとなったとき、普段のルーティンの見直しをせず、余った時間でやろうとしてもなかなかうまくいきませんよね。自分の時間を作りたいなら、まず、それを最初に予定に入れるべきです。それで、余った時間でルーティンをこなすという逆転の発想が必要です。

この日は自分の時間を作ると決めたら、食事は出前でもお惣菜でも冷凍食品でも、そういうものに頼ってもいいと思います。

いつも子どもや家族のことを最優先して、自分のことは後回しという人も多いと思いますが、まず自分に対して優しくしてあげないと家族にも優しくできません。そういう意味で自分の時間や自分へのご褒美は大切なんです。ご褒美と言っても、ブランドバッグを買うとかそういうことではなく、自分のためにチョコレートを買って食べるとか、好きな花を一輪買うとか、「一日の中で自分に対してこれをしてあげた」と思えるようなことを、どれだけ積み重ねられるかだと思います。

自分一人のためだけに何か一つでもしてあげる機会が増えると幸福感が得られ、気持ちに余裕が出てきます。まず、自分が幸せになるために何ができるだろうと積極的に考えた方が、結果的に家族も幸せになれる。日々、家事・育児に奮闘するパパ・ママたちは、子どもと同じくらい自分のことも大事にしてほしいですね。

〈アンケート出典〉

「令和7年度 男性の家事・育児実態調査報告書」https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/wlb_top/0000001374/R7chosa

実施方法:WEBアンケート調査/期間:令和7年7月15日〜8月21日/調査対象:※1未就学児の子どもをもつ男女4000人(男女は半数ずつ)、※2 18〜69歳の男女1000人/調査主体:東京都

【てぃ先生 PROFILE】

現役の保育士。SNSの総フォロワー数は約200万人、幅広いジャンルで活躍。

その具体的な育児法は斬新なアイデアにあふれていて、「いま一番相談したい保育士」として、世のパパ・ママに圧倒的に支持されている。

テレビをはじめとする多数のメディアに出演、著作や講演など活動の場を広げている。